中醫師的學習過程一直是雙軌制,現代醫學清晰的界限和guildline,以及傳統醫學的無限可能和模糊診斷,想要整合兩者,本身就是很大的矛盾,就像武俠小說的情節,學了兩種不相容的武功,左右互博,氣血逆行。更不用說,大家在求學階段時所理解的中醫,跟執業三四年後所理解的中醫,有天壤之別,想要做到中西整合,需要更多的洞察力和經驗累積!(或著要有好課程→老朋友直接報名點我)

<中醫基層門診中,充滿了各種不確定和模糊,也有各種共病參雜其中>

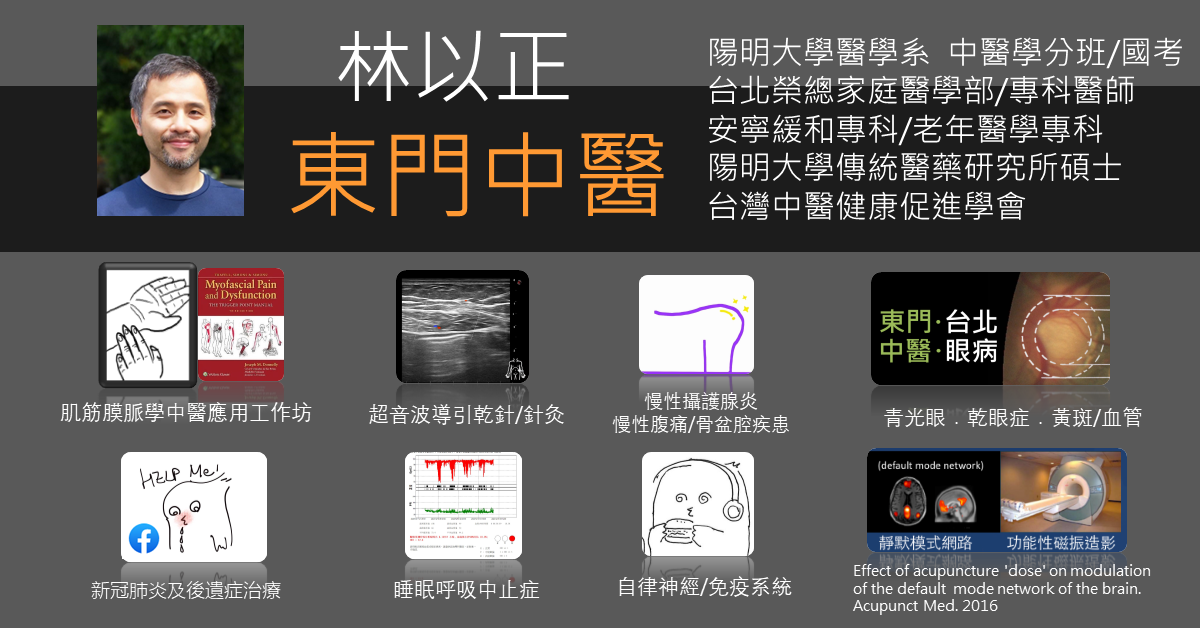

林以正醫師從西醫轉職中醫後,在20年內不斷的思考,在快速進步的現代醫療世界,如何找到中醫的切入窗口,讓中醫師在這個世界上,能擔當獨一無二、不可或缺、問心無愧的醫療角色?目前林醫師找到的切入方向大致有四:

第一:肌筋膜症候群引發的自律神經症狀、內臟功能異常(尤其是腸胃功能)、以及老年退化過程

第二:疾病前期或underdiagnosis疾病:睡眠呼吸中止症、糖尿病前期、輕度免疫系統異常(初期乾燥症、慢性蕁麻疹、風濕發炎疼痛)

第三:目前西醫仍無法查明主要病因,或病情發展與體質因素高度相關。如:乾眼症、正常眼壓青光眼、flammer syndrome與四逆症的相關性,以及大多數的腸胃功能性症狀。

第四:在中醫門診大量存在的精神醫學特質:如焦慮與疼痛共病、somatic symptom disorder(身體化症狀)、以及自閉光譜特質中的身體症狀主訴。中醫師能否以西醫角度來理解並設計合適的對策?

「這些都是小病啊?應該要教大家急重症的中西醫整合,像是肺癌、胰臟癌、急性心肌梗塞的中醫應用,會治大病真正厲害的中醫啊!」

真實層面上,在參與急重症治療中,中醫要如何do no harm,都還有得討論。更不要說,絕大多數中醫師根本沒有機會,大量而長期地以中醫手段,參與的急重症治療。

在科學尚未昌明到可以闡明癌症、失智症……等重大疾病的病因甚至奠定中醫的guideline之前,我認為,中西整合應該從基層門診每天面對的細微未節開始。例如:

1.胃食道逆流服用數年的PPI仍無法治療,原來是闊背肌的肌筋膜症候群

2.疲倦、注意力不集中,在中醫眼中標準的氣虛症,原來是未被發現的睡眠呼吸中止症

3.睡眠呼吸中止症除了戴呼吸器/做矯正咬合板/開刀以外,有什麼合理的中醫介入方式?

4.嚴重的乾眼症,在頂級醫學中心皮膚科吃了半年抗生素都不會好的蜂窩性組織炎,最後都用麻黃連翹赤小豆湯治好了,這中間的線索和學理是什麼?

5.面對新興感染疾病(如新冠),中醫基層的角色和對策是什麼?如何合理地援引古方?

這些問題雖然沒那麼高大上,但卻是我們每一次把脈每一次開藥都親身面對的困難。與其,期待那個百年一遇的重症某日能走進你的門診,倒不如好好的把門診日常裏的中西整合知識好好研究。捨棄高大上的錯誤期待,找到自我的定位,才能感受自己的價值。說實在的,西醫師也不是每一個都要做重症,才能達到自我肯定啊!

本講堂將以中西醫座談會的方式進行,每一堂課都會有一位西醫專科醫師先針對主題做介紹,接著由我們會指定一位中醫師,在課前進行研究,搜集中醫古籍及現代研究中的相關資料,做一個簡短的報告,並提出問題;然後再請西醫師解答。林以正醫師除了擔任穿針引線的角色,也會分享許多個人中西醫整合的臨床經驗。

上過肌筋膜中醫讀書會以及肌筋膜脈學乾針工作坊的朋友們,應該都能感受我們辦課的用心與紮實。學完了肌筋膜,對脈象中的筋膜資訊成分有了概念,就可以進一步來拆解中醫門診中的各種西醫成分。再反饋為中醫內科的成長養份。最後才能解構並重建、在日常門診中實現中西整合的同病異治、異病同治。希望這一系列的課程,能成為年青中醫師成長過程中,中西整合的「補完計畫」。

千里之行始於足下,就讓我們從最基本的事情開始,逐步邁向中西整合的道路吧!